Flüssige Treibstoffe aus Licht und Luft – genau das ist nicht länger nur eine Vision. Das Schweizer Startup Synhelion hat eine Anlage in Betrieb genommen, die die Kraft der Sonne so erfolgreich bündelt, dass mit der gewonnenen Energie Treibstoffe in industriellem Maßstab hergestellt werden können.

Eigentlich ist alles ganz einfach. Den Trick mit dem Brennglas kennt schließlich fast jeder. Wird eine Lupe in die Sonne gehalten und ihr Brennpunkt auf ein Blatt Papier fokussiert, beginnt das Papier nach kurzer Zeit zu brennen. Die gebündelte Energie der Sonne wird so heiß, dass der Flammpunkt erreicht wird.

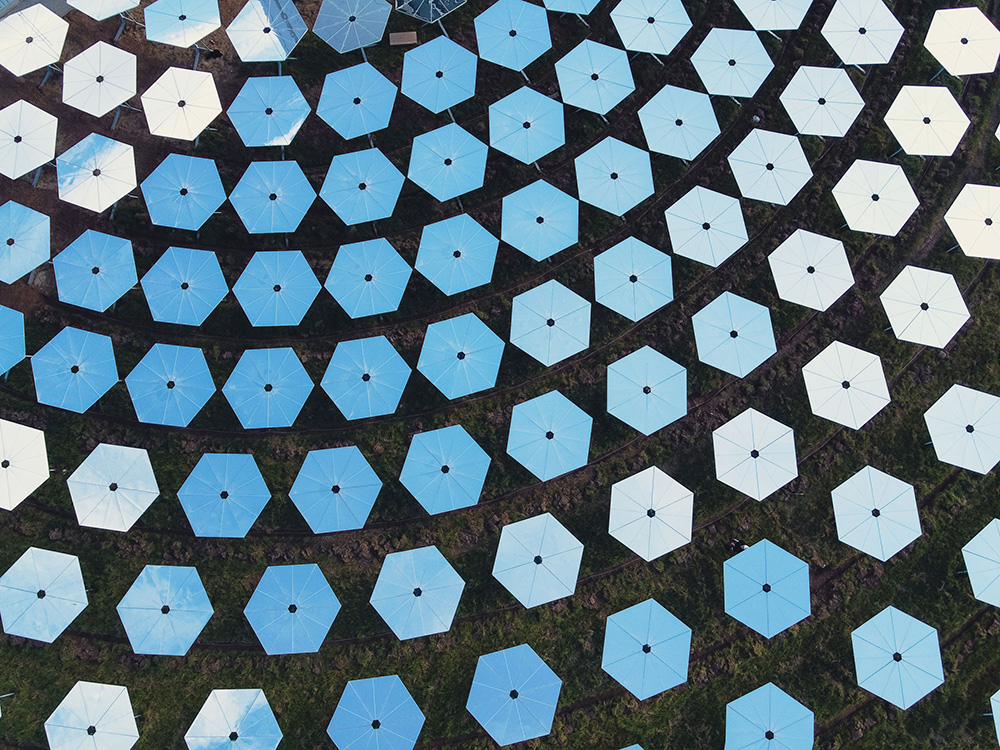

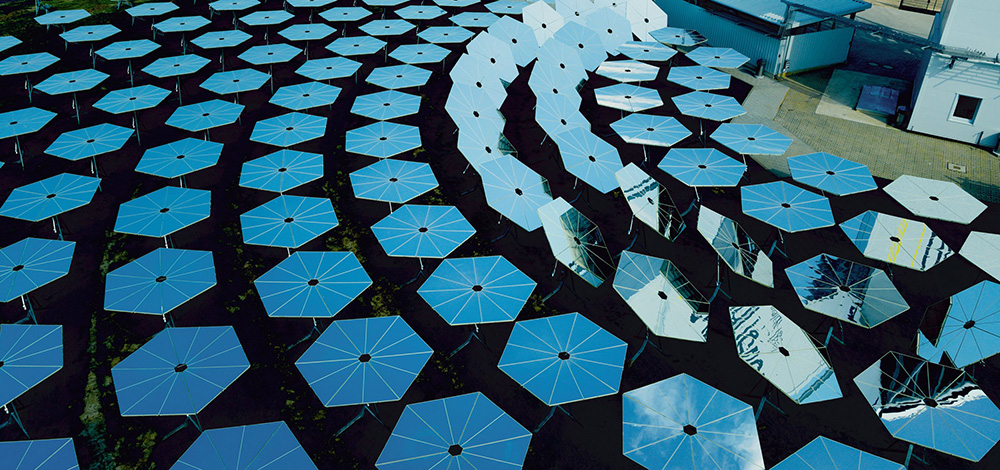

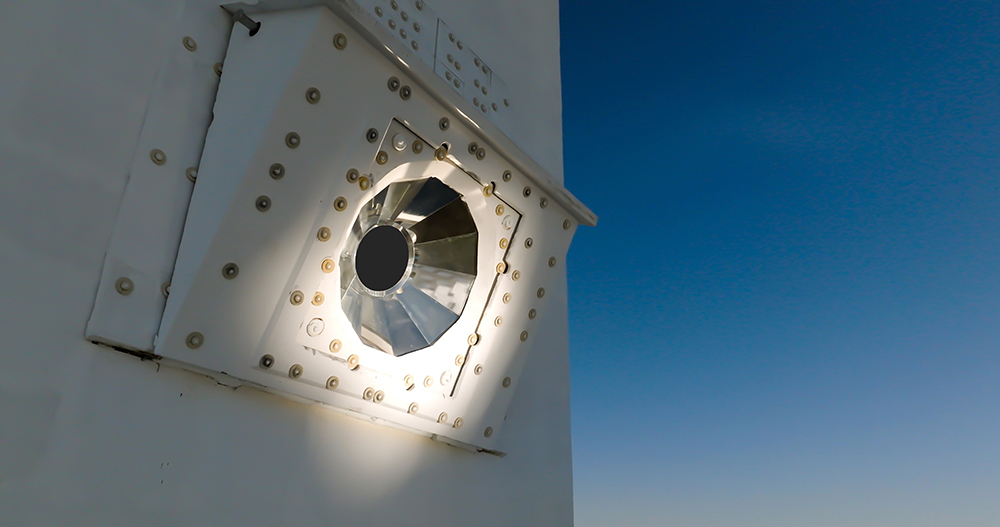

Dieses Prinzip nutzen Solarturmkraftwerke. Mit Spiegeln und einem Turm, der deutlich höher ist als man ein Brennglas halten kann. Auf den richten die nachführbaren Spiegel nämlich die reflektierten Sonnenstrahlen aus. Im nordrheinwestfälischen Jülich ragt solch ein Solarturm seit Juni 2024 gut 20 Meter in die Höhe. Ihm zu Füßen eine Armada an Spiegeln, sogenannte Heliostaten. Die lassen sich so ausrichten, dass sie die reflektierten Sonnenstrahlen auf einem Fleck oben im Turm bündeln. Dort ist der Receiver installiert, der die Sonnenenergie in Hochtemperatur-Prozesswärme umwandelt. Die solare Energie, die so konzentriert wird, erzeugt Temperaturen von mehr als 1.550 °C. „Das ist tatsächlich ein Weltrekordwert“, erklärt Carmen Murer. Die muss es wissen, denn sie ist bei dem Schweizer Unternehmen Synhelion die Pressesprecherin.

Synhelion ist ein Spin Off, also eine Ausgründung, aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Schon 2010 glückte in einer Laboranwendung die Synthese von Kohlenwasserstoffmolekülen mit konzentrierter Solarenergie. 2014 wurde im Labor erstmals solares Kerosin ausschließlich aus den Bestandteilen CO2 und H2O gewonnen. 2016 gründeten die beiden Wissenschaftler Dr. Gianluca Ambrosetti und Dr. Philipp Furler dann die Synhelion SA mit dem Zusatz „Solar Fuels“. Nach erfolgreichen Freifeld-Experimenten startete 2022 der Aufbau von „DAWN“, der ersten Demonstrationsanlage zur industriellen Produktion von Solartreibstoffen. Der Standort Jülich wurde unter anderem auch gewählt, weil Synhelion eng mit den Kollegen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zusammenarbeitet. Zudem steht dort, einzigartig in ganz Nordeuropa, sogar ein zweiter Solarturm, der den Wissenschaftlern des DLR zu Forschungszwecken dient.

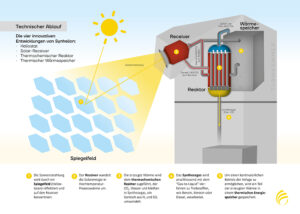

Die aufgefangene Hitze wird in einen thermochemischen Reaktor geleitet. Dort wird damit aus CO2, Wasser und Methan ein Synthesegas erzeugt, das aus H2 und CO besteht. Dieses Synthesegas wird in einem „Gas-to-Liquid“-Verfahren verflüssigt. Das flüssige Solar-Rohöl wird dann in einer normalen Raffinerie weiterverarbeitet. Neben Kerosin als größtem Anteil können so auch Benzin und Diesel gewonnen werden.

CO2 und Methan steuert in der Jülicher Anlage eine Biogasanlage bei. Perspektivisch ist geplant, die benötigte Kohlenstoffquelle aus industriell gefiltertem CO2 zu speisen. Eine derartige Direct Air Capture-Anlage (DAC) wurde passenderweise vom Unternehmen Climeworks entwickelt, ebenfalls ein Start up aus der Schweizer Innovationsschmiede ETH Zürich.

Die Energie, die nicht sofort benötigt wird, wird in einen Energiespeicher mit keramischem Innenleben übertragen und steht dann zur Verfügung, wenn die Sonne untergegangen ist. So erreichen die Schweizer Neu-Unternehmer eine fortlaufende 24/7-Produktion ohne Unterbrechung. Zudem ist er nach Aussage von Synhelion rund zehnmal günstiger als eine vergleichbare batterieelektrische Energiequelle.

„Synhelion hat gleich vier Technologiebereiche neu oder weiterentwickelt“, beschreibt Carmen Murer die Innovationskraft des eidgenössischen Teams. „Die Heliostaten, der Solar-Receiver, der thermochemische Reaktor und der thermische Wärmespeicher sind Entwicklungen von uns.“ Die Schweizer haben insgesamt 20 Patentfamilien angemeldet, die ihre Erfindungen absichern.

„Die Welt wird vorerst weiter auf flüssige Treibstoffe angewiesen sein. Im Flugverkehr beispielsweise machen batterieelektrische Antriebe noch keinen Sinn. Unsere erneuerbaren Solartreibstoffe können fossile Brennstoffe dagegen direkt ersetzen und stoßen bei ihrer Verbrennung nur soviel CO2 aus, wie für ihre Herstellung absorbiert wurde.“

Noch sind sowohl DAWN als auch das in Spanien ab 2025 entstehende Solarturmkraftwerk RISE verhältnismäßig kleine Anlagen. Doch Carmen Murer ist sich sicher: „Unsere Technologie ist global skalierbar, und unsere erneuerbaren Treibstoffe bieten eine wichtige Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. Wir werden allerdings schrittweise skalieren, da die Anlagen sonst nicht finanzierbar wären.“ Synhelion rechnet damit, dass in zehn Jahren bereits rund eine Million Tonnen Kerosin erzeugt werden können. „Zunächst werden wir die Anlagen auch selber bauen und betreiben. Dann ist es geplant, dass Synhelion nur noch als Technologieprovider auftritt und Energefirmen die Produktion übernehmen. Die Investition in den Bau dieser Anlagen sind sehr hoch. Doch die dann folgenden Produktionskosten sind sehr niedrig“, beschreibt Carmen Murer die Hürden und Chancen für eine schnelle Ausweitung der Technologie.

Heiß begehrt sind die Produkte aus Licht und Luft schon heute: Swiss International Air Lines ist nur einer der Kooperationspartner der Schweizer Innovatoren. Mit dem Flugzeugbauer Pilatus gibt es konkrete Abnahmevereinbarungen. Der Solardiesel soll einem Schweizer Betreiber von historischen Dampfschiffen zu Vortrieb verhelfen. Und auch die pure thermische Prozessenergie regt zu neuen Ideen an – es gibt bereits mit dem Zementhersteller Cemex erfolgreiche Versuche mit Solarzement. Doch zunächst geht es den Schweizern vor allem um den Traum vom Fliegen – mit Licht und Luft.